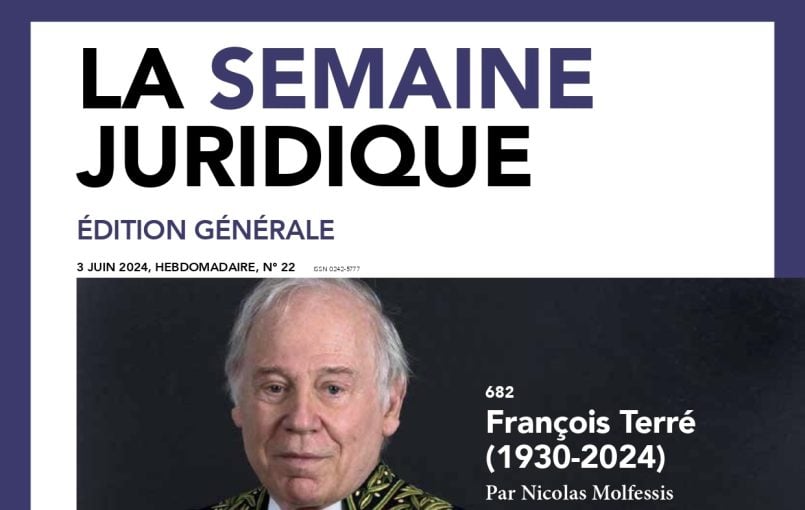

François Terré (1930 – 2024)

François Terré est mort lundi 27 mai à l’âge de 93 ans. Professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas où il a dispensé sa passion pour le droit pendant plus de 30 ans, il est l’auteur de très nombreux ouvrages et articles. Membre de l’Académie des sciences morales et politiques, il a joué un rôle majeur dans nombre de réformes et d’évolutions de notre droit. Son décès provoque une vive émotion dans la communauté des juristes.

Par Nicolas Molfessis, Professeur de droit à l’Université Paris Panthéon-Assas

Article publié dans La Semaine juridique.

François Terré est mort ce lundi 27 mai, et ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle. Avec lui s’en va l’Université du XXe siècle, celle où se côtoyaient Carbonnier, Foyer, Bredin, Catala, Cornu ou Oppetit, chacun ajoutera les figures de son Panthéon, celle qui ne se préoccupait pas de classements, d’évaluation et d’HCERES, celle qui conservait ses meilleurs éléments et les nourrissait en son sein, celle qui prônait avant tout une culture humaniste dédiée à la formation des esprits. C’est surtout d’un géant du droit que l’on est désormais orphelin, un professeur brillant, facétieux, cultivé, profondément humain et attachant, une figure tout simplement. Et si chacun est unique, François Terré l’était plus que quiconque, il suffit de l’avoir croisé pour en être persuadé.

Ce n’est pas le lieu et surtout pas le moment de dresser un hommage qui puisse rendre raison de l’homme et de son œuvre considérable, le temps viendra de se replonger dans l’abondance des écrits, d’y distinguer celles des contributions qui résisteront aux caprices des ans et pourront figurer dans une histoire des idées juridiques.

Mais puisque c’est le temps de l’émotion, essayons de dire ce qui la rend si forte, bref tout ce que l’on perd dans cet instant, car c’est aussi tout ce que l’on doit.

On parle d’abord d’un orateur d’exception. Il faut l’avoir vu, gourmand, espiègle, le cheveu en bataille, rejoindre quelque tribune, dans la Grand’Chambre de la Cour de cassation, à l’Institut de France ou dans n’importe quelle enceinte où l’invitation à venir s’exprimer lui avait été lancée. Il aimait discourir, s’amuser des mots, de leur étymologie, des rimes et des jeux de l’esprit qu’ils lui offraient ou qu’il y découvrait. Il était souvent l’homme du rapport de synthèse, exercice dans lequel il excellait, faisant son miel des interventions des uns et des autres, qu’il confrontait dans un plaisir savant où la rhétorique n’était jamais absente. Les cordes de son talent s’y retrouvaient : érudition et éloquence, humour et fulgurance, savoir technique et sciences humaines entremêlés dans de subtils dosages. Autant dire que tout amphithéâtre dans lequel il professait devenait sa seconde maison, il était chez lui sur la chaire ou au milieu des étudiants qu’il se plaisait à apostropher pour mieux diffuser son droit, qu’il voulait gai selon son expression même. François Terré était une « star » des amphis avant que la formule ne fasse florès. Le droit, son droit, s’y transmettait par le corps et par l’esprit, par la passion de la matière, par le respect des étudiants et surtout par une forme d’amour pour la jeunesse, un sentiment sans cesse nourri de l’idée que tout est toujours devant nous, tout commence aujourd’hui. Si son discours de juriste pouvait être pessimiste parfois, c’était uniquement par raison, car l’homme, lui, était un indéfectible optimiste, toujours prêt à de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes. A plus de quatre-vingts ans, il lui arrivait de débuter ses interventions orales par un « Place aux jeunes » le visant lui-même. Ceux qui pensaient qu’il y avait là quelque auto-dérision se trompaient : il était jeune et souvent bien plus que ceux dont l’acte de naissance prétendait le contraire. François Terré a vécu jeune toute sa vie.

La passion étant contagieuse, des générations d’étudiants lui doivent d’avoir attrapé ce virus du droit qu’il a voulu leur transmettre. Ils lui ont d’ailleurs très souvent dit, par des témoignages de gratitude – on est toujours élève lorsque l’on croise son ancien professeur. Les cours, les conférences, les livres, au fond François Terré n’a jamais cessé de former des esprits, qu’il incitait à être libres, émancipés des convenances et affranchis des idées que l’on trouve en libre-service ici ou là : faire en sorte que chacun devienne soi-même, c’est la mission première du Maître. S’il montrait le chemin, François Terré n’a jamais imposé qu’on le suive.

Mais il y a évidemment le fond, le contenu, le substrat de ces discours comme des écrits. Et là, c’est une autre histoire, celle d’un auteur prolifique et éclectique, dont l’œuvre constitue un legs sans équivalent par son ampleur et son originalité. François Terré est un travailleur acharné – il s’excusait de partir en vacances et se justifiait à son retour en énumérant les devoirs accomplis. Là où son esprit juridique s’aventure, il s’enrichit d’une nouvelle sensibilité, pour nourrir une conception du droit qui rejette tout dogmatisme, se défie du positivisme étriqué qui trop souvent endort le juriste, et refuse tout enfermement dans une matière ou pire : une spécialité. Chez François Terré, ce qui est spécialité s’appelle « chapelle », « fonds de commerce », et même « fromage », ou tout autre mot qui pouvait le conduire à ironiser sur ces laboureurs d’un même champ voire d’un simple bandeau de terre. François Terré est juriste, et c’est suffisant, il n’est pas question de l’enfermer. Le jardin qu’il cultive est sans clôture ; il est fait de mille essences que des vents divers ont déposées. Celles de ses études de lettres, de son ouverture, très tôt, à la philosophie et la sociologie, de sa passion pour les civilisations antiques aussi bien qu’hindoues, de son expérience à Phnom-Penh juste après son agrégation, en 1957, dans cette Indochine française qui disparaissait et qui allait nourrir son intérêt pour l’Asie et sa sagesse immémoriale. Il aura aussi en son cœur l’Italie, celle des fresques de Giotto qui ornent la Chapelle des Scrovegni à Padoue ou encore celle des Palais de Venise. Mais il aime aussi la Grèce, berceau du droit et de la démocratie. Tout en lui est voyage et cheminement. De Strasbourg, où il enseignera, il retirera un intérêt pour le droit d’Alsace-Moselle et des réflexions sur le pluralisme juridique et le droit local. Du Vanuatu, où il sera chargé d’une codification par les gouvernements britannique et français, il reviendra avec une compréhension de l’hybridité des systèmes juridiques, coutumes et règles écrites interpénétrées. Le temps et l’espace constituent l’abscisse et l’ordonnée de toute sa réflexion. Cet inépuisable éclectisme, cette curiosité pour toutes les civilisations, cette recherche des mouvements et des cycles, sont au cœur d’une œuvre qui ne se réduit dès lors à aucun domaine. On parle d’un juriste dont la thèse, soutenue dans sa vingt-cinquième année, révèle de façon inédite la manière dont la volonté individuelle peut agir sur les éléments constitutifs des qualifications juridiques, que l’on croyait objectifs, à partir d’une approche structuraliste – Lévi-Strauss égrenait alors dans les sciences humaines. On parle du co-auteur d’un Thémis de Procédure civile (avec Pierre Catala), ou celui d’un traité en trois volumes sur les Sociétés commerciales, dont la pertinence résiste encore aux réformes incessantes de la matière. On parle de l’auteur de multiples Précis, en droit des obligations, droit de la famille, droit des successions, droit des régimes matrimoniaux, droit des personnes ou encore droit des biens. Puisqu’il est réfractaire au jeu des étiquettes, il se promène avec délice dans tout le droit. Il aime l’art, la nature, l’esthétisme, la littérature, la musique, et il en fait des objets de sa réflexion autant que des modèles pour son analyse du droit. Il pense le droit dans une dimension anthropologique, élément de culture qui se doit d’être en symbiose avec l’esprit des peuples et les civilisations qu’ils façonnent. Le temps, Chronos et Kairos, le fascine, ce qui le conduira à inscrire ses réflexions sur la codification, la loi ou la coutume dans une pensée qui mêle diachronie et synchronie. Des dizaines d’articles cherchent alors à nouer le lien entre le juridique et le social, du fait vers le droit, du droit vers le fait. L’âme profonde de son œuvre est faite de cette quête ininterrompue pour comprendre le juridique. Qu’est-ce donc que ce droit né du culte des morts et qui permet les échanges entre les vivants ? Son Introduction au droit, écrite alors qu’il a dépassé la soixantaine, deviendra le creuset d’une pensée multi-culturelle, nourrie d’une approche sans équivalent du droit, et enrichie de ses expériences aussi fécondes que nombreuses.

Ses expériences, parlons-en justement, car il faut aussi dire un mot de cet acteur infatigable du droit. Comment aurait-il pu en aller autrement ? S’il n’a pas fait le choix de l’action politique, il suit très tôt Jean Foyer, au ministère de la Coopération d’abord puis au ministère de la Justice pour y donner l’impulsion de réformes nombreuses et essentielles au droit privé de la deuxième partie du XXe siècle. Son goût pour l’écriture de textes législatifs ne le quittera jamais, qu’il s’agisse de droit des personnes et de la famille, avec Jean Carbonnier en maître d’œuvre, de droit des sociétés, de procédure civile ou plus près de nous, de droit des contrats ou de droit de la responsabilité. Il aime tout dans le droit : à l’enseignement et à l’académisme, il ajoute l’édition – il sera conseiller de la direction du Juris-Classeur devenu LexisNexis -, le journalisme – il écrira durant plus de trente ans dans le Figaro -, la consultation ou encore l’arbitrage – et le voici qui règle l’affaire du Rainbow Warrior et de son sabotage par les services secrets français. Un insatiable. Il dirige le laboratoire de sociologie du droit, préside l’Association française de philosophie du droit, fait vivre les Archives de philosophie du droit, s’occupe de terminologie juridique. Les honneurs s’accumulent. Il entre à l’Académie des sciences morales et politiques, où il continue, à l’âge d’une retraite qu’il ne connaîtra jamais, à s’amuser des jeux du droit et des institutions.

Alors comment quitter cet homme si complexe, riche aussi de ces failles dont Léonard Cohen chante parfaitement qu’elles laissent passer la lumière (« there is a crack in everything, That’s how the light gets in »). Et pourquoi le quitter ? Essayons plutôt de le suivre, éclairé par la chaleur si vive et si réconfortante d’une flamme qu’il a toujours voulue tournée vers les autres. Suivons l’invitation de W. B. Yeats, dont il aimait tant l’imaginaire :

Le navire de Swift s’éloigne

Dans le repos éternel.

Nulle indignation forcenée

Ne l’y déchirera plus.

Imite-le si tu l’oses,

Voyageur qu’abêtit le monde,

Car Swift a servi la cause

De l’humain qui est d’être libre.